どうも、ズワイガニです。

楽器の世界には、見た目と名前が一致しない少し不思議なルールがあります。

たとえばサックスやフルート。どちらも金属でできているのに「木管楽器」に分類されるのです。逆に、真鍮でピカピカに輝くトランペットは「金管楽器」。

この違いは一体どこから来るのでしょうか?本記事では、材質ではなく音の出し方に注目して、木管楽器と金管楽器の分類方法を解説していきます。

にわかジャズファン。この記事のライターで博士の助手。こんな見た目の助手嫌だろ。

![]() しったかJAZZ博士

しったかJAZZ博士

しったかジャズファン。このブログの解説役である博士。知ったかのクセに。

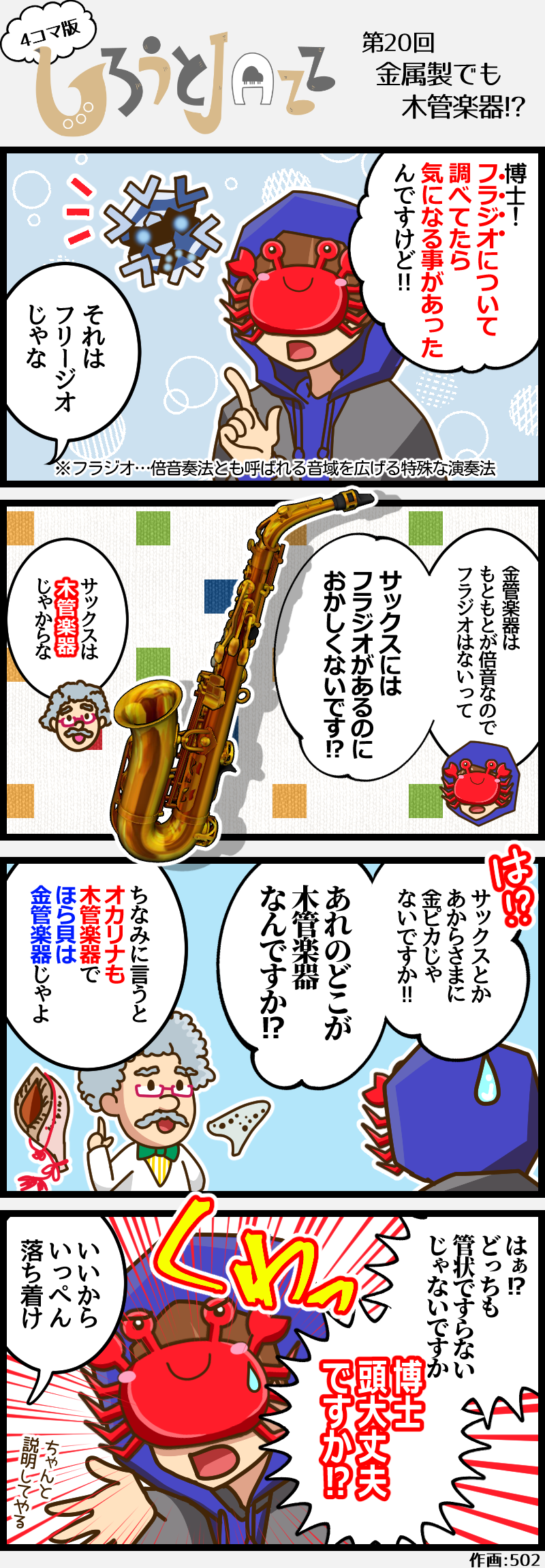

【4コマ漫画】金属製でも木管楽器!?

楽器の大きな分類

![]() 楽器の分類ってよく分からないですね。なので、初歩的なところから教えてほしいです!

楽器の分類ってよく分からないですね。なので、初歩的なところから教えてほしいです!

![]() 世界中の楽器は大きく分けると、弦楽器・管楽器・打楽器の三つに分類されるぞ。これは「何を振動させて音を出すか」という仕組みに基づいた区分になんじゃ。

世界中の楽器は大きく分けると、弦楽器・管楽器・打楽器の三つに分類されるぞ。これは「何を振動させて音を出すか」という仕組みに基づいた区分になんじゃ。

- 弦楽器:弦をはじいたり、弓でこすったりして振動させる。例:ヴァイオリン、ギター

- 打楽器:膜や金属板などを叩いて音を出す。例:太鼓、シンバル、マリンバ

- 管楽器:息を吹き込み、管の中の空気を振動させて音を出す。例:トランペット、フルート、クラリネット

![]() なるほどですね。じゃあ、木管楽器や金管楽器っていうのは「管楽器」の中でのさらに細かい分類ってことですか?

なるほどですね。じゃあ、木管楽器や金管楽器っていうのは「管楽器」の中でのさらに細かい分類ってことですか?

![]() その通りじゃ!次は「木管楽器」がどういう仕組みなのかを見ていこう。

その通りじゃ!次は「木管楽器」がどういう仕組みなのかを見ていこう。

木管楽器とは?

![]() 木管楽器って名前からして「木でできている楽器」ってことですよね?

木管楽器って名前からして「木でできている楽器」ってことですよね?

![]() そう思われがちじゃが、実は違うんじゃ。木管楽器の本当の特徴は「発音の仕組み」にあるんじゃよ。

そう思われがちじゃが、実は違うんじゃ。木管楽器の本当の特徴は「発音の仕組み」にあるんじゃよ。

![]() 発音の仕組みぃ?一体全体どういうことだってばよ?

発音の仕組みぃ?一体全体どういうことだってばよ?

![]() 木管楽器は、管の中の空気を振動させて音を出す点では管楽器の仲間じゃ。そのうえで「リードを振動させる」か「息を直接吹き込んで空気の流れを作る」ことで音を生むのが特徴じゃな。

木管楽器は、管の中の空気を振動させて音を出す点では管楽器の仲間じゃ。そのうえで「リードを振動させる」か「息を直接吹き込んで空気の流れを作る」ことで音を生むのが特徴じゃな。

- シングル・リード:クラリネットやサックス

- ダブル・リード:オーボエやファゴット

- リードなし(エア・リード):フルート

![]() あれ?サックスって金属製ですよね。でも木管なんですか?

あれ?サックスって金属製ですよね。でも木管なんですか?

![]() そうじゃ。材質は関係なく、音の出し方で分類されるんじゃ。だから金属製のフルートやサックスも立派な木管楽器になるんじゃよ。

そうじゃ。材質は関係なく、音の出し方で分類されるんじゃ。だから金属製のフルートやサックスも立派な木管楽器になるんじゃよ。

![]() なるほど!「木でできているから木管」じゃないんですね。

なるほど!「木でできているから木管」じゃないんですね。

![]() その通り。見た目に惑わされず、発音原理に注目するのが大事なんじゃ。

その通り。見た目に惑わされず、発音原理に注目するのが大事なんじゃ。

金管楽器とは?

![]() じゃあ、金管楽器はどんな仕組みなんですか?

じゃあ、金管楽器はどんな仕組みなんですか?

![]() 金管楽器の一番の特徴は「リードを使わず、演奏者の唇そのものを振動させて音を出す」ことなんじゃ。

金管楽器の一番の特徴は「リードを使わず、演奏者の唇そのものを振動させて音を出す」ことなんじゃ。

![]() 唇を振動させる?どういう感じなんですか?

唇を振動させる?どういう感じなんですか?

![]() 口をすぼめて「ブーッ」と息を吹き込むと唇が震えるじゃろう?その振動がマウス・ピースから管の中に伝わり、空気の柱が共鳴して音が鳴るんじゃ。

口をすぼめて「ブーッ」と息を吹き込むと唇が震えるじゃろう?その振動がマウス・ピースから管の中に伝わり、空気の柱が共鳴して音が鳴るんじゃ。

![]() なるほどぉ。

なるほどぉ。

![]() 音程は、管の長さを変えることで調整する。バルブ(ピストン)を押したり、スライドを動かしたりして空気の通り道を変えるんじゃな。

音程は、管の長さを変えることで調整する。バルブ(ピストン)を押したり、スライドを動かしたりして空気の通り道を変えるんじゃな。

![]() なるほど!だからトランペットやトロンボーンは音が変わるんですね。

なるほど!だからトランペットやトロンボーンは音が変わるんですね。

![]() その通りじゃ。代表的な金管楽器には、トランペット、トロンボーン、ホルン、チューバなどがあるぞ。どれも見た目は似ているが、それぞれ音色や役割が違うんじゃ。

その通りじゃ。代表的な金管楽器には、トランペット、トロンボーン、ホルン、チューバなどがあるぞ。どれも見た目は似ているが、それぞれ音色や役割が違うんじゃ。

![]() 木管と金管って、材質じゃなくて音の出し方で分かれるってことが、だんだん分かってきました!

木管と金管って、材質じゃなくて音の出し方で分かれるってことが、だんだん分かってきました!

![]() うむ。ここまで押さえれば、見た目に惑わされることはなくなるじゃろう。

うむ。ここまで押さえれば、見た目に惑わされることはなくなるじゃろう。

金管楽器にはフラジオはない

![]() 博士、サックスとかクラリネットの演奏で「フラジオ」って言葉を聞いたんですけど、金管楽器でもできるんですか?

博士、サックスとかクラリネットの演奏で「フラジオ」って言葉を聞いたんですけど、金管楽器でもできるんですか?

![]() 良いところに気づいたな。実はフラジオは木管楽器特有の奏法で、金管楽器には存在しないんじゃよ。

良いところに気づいたな。実はフラジオは木管楽器特有の奏法で、金管楽器には存在しないんじゃよ。

![]() へえ!どうして金管ではできないんですか?

へえ!どうして金管ではできないんですか?

![]() フラジオは通常の音域を超えて、楽器の管の共鳴を部分的に利用して出す特殊な倍音じゃ。木管楽器は音孔を組み合わせることで管の共鳴をコントロールできるから可能なんじゃが、金管楽器は仕組みが違うので同じようにはできんのじゃ。

フラジオは通常の音域を超えて、楽器の管の共鳴を部分的に利用して出す特殊な倍音じゃ。木管楽器は音孔を組み合わせることで管の共鳴をコントロールできるから可能なんじゃが、金管楽器は仕組みが違うので同じようにはできんのじゃ。

![]() なるほど!つまり、木管の「フラジオ」と金管の「高音域の出し方」は全然別の仕組みなんですね。

なるほど!つまり、木管の「フラジオ」と金管の「高音域の出し方」は全然別の仕組みなんですね。

![]() その通り。金管にも高音域はあるが、それは唇のコントロールによる倍音列であって、木管のフラジオとは原理が違うんじゃよ。

その通り。金管にも高音域はあるが、それは唇のコントロールによる倍音列であって、木管のフラジオとは原理が違うんじゃよ。

おわりに

![]() ここまで聞いてみると、「木管」と「金管」ってやっぱり材質で決まるわけじゃないんですね。

ここまで聞いてみると、「木管」と「金管」ってやっぱり材質で決まるわけじゃないんですね。

![]() そうじゃ。サックスやフルートは金属でできておるが、発音原理が木管だから「木管楽器」。逆に、トランペットは演奏者の唇そのものを振動させて音を出すため「金管楽器」になる。見た目や名前に惑わされず、「音の出し方」という本質を見ることが大切なんじゃ。

そうじゃ。サックスやフルートは金属でできておるが、発音原理が木管だから「木管楽器」。逆に、トランペットは演奏者の唇そのものを振動させて音を出すため「金管楽器」になる。見た目や名前に惑わされず、「音の出し方」という本質を見ることが大切なんじゃ。

![]() なるほど・・・!今日のお話で、楽器の分類ってすごく分かりやすくなりました。

なるほど・・・!今日のお話で、楽器の分類ってすごく分かりやすくなりました。

![]() それはよかった。楽器を理解する上で一番大事なのは、材質ではなく発音原理。これを覚えておけば、分類の謎は自然と解けるんじゃよ。

それはよかった。楽器を理解する上で一番大事なのは、材質ではなく発音原理。これを覚えておけば、分類の謎は自然と解けるんじゃよ。

4コマ作者

![]() 502

502

商業誌での受賞経験あり。

約1年間Web連載の漫画原作(ネーム担当)経験あり。

2019年よりフリーで活動中。

Xはこちら