どうも、ズワイガニです。

ジャズの演奏を耳にすると、どこかで“ボン ボン…”と心地よく響く低音に気づくはずです。

それがウッド・ベース!演奏に重厚感とリズムのうねりを与え、ジャズのグルーヴを支える縁の下の力持ちです。

本記事では、そんなウッド・ベースに焦点を当て、その楽器の基礎知識から、クラシックとの違い、そしてジャズでの役割について解説します!

にわかジャズファン。この記事のライター。蟹。

![]() しったかJAZZ博士

しったかJAZZ博士

しったかジャズファン。このブログの解説役である博士。

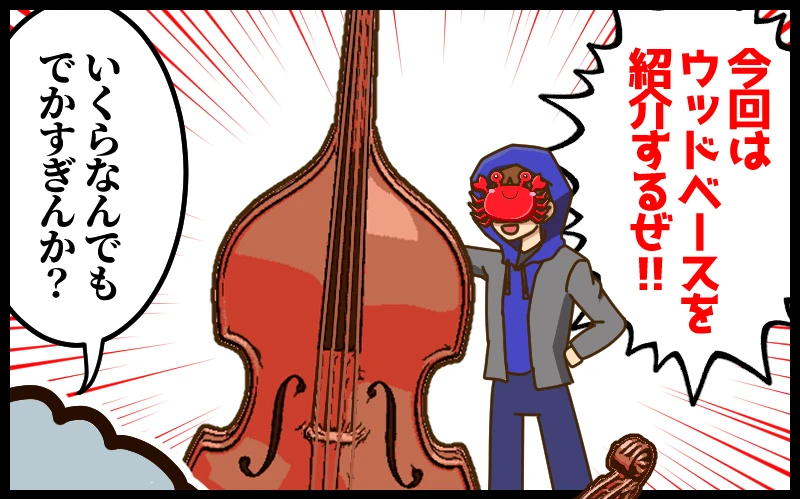

【4コマ漫画】ウッド・ベース

ウッド・ベースとは?

![]() ということで、今回はウッド・ベースについて取り上げたいと思います!そもそもウッド・ベースってなんなんですか?

ということで、今回はウッド・ベースについて取り上げたいと思います!そもそもウッド・ベースってなんなんですか?

![]() なんというざっくり質問・・・!ウッド・ベースは、ジャズの演奏で欠かせない低音楽器じゃ。音の響きは深く柔らかく、アコースティックならではの温もりを持っていて、その低音はバンド全体の土台となり、リズムやハーモニーを支える重要な役割を果たすんじゃ。見た目は、名前の通り木製の大きなボディを持ち、4本の弦を備えた弓弦楽器の中では最大サイズじゃないかな。演奏者は立ったまま、または高めの椅子に座って演奏するぞ。ちなみに、正式名称は「コントラバス(Double Bass)」という。

なんというざっくり質問・・・!ウッド・ベースは、ジャズの演奏で欠かせない低音楽器じゃ。音の響きは深く柔らかく、アコースティックならではの温もりを持っていて、その低音はバンド全体の土台となり、リズムやハーモニーを支える重要な役割を果たすんじゃ。見た目は、名前の通り木製の大きなボディを持ち、4本の弦を備えた弓弦楽器の中では最大サイズじゃないかな。演奏者は立ったまま、または高めの椅子に座って演奏するぞ。ちなみに、正式名称は「コントラバス(Double Bass)」という。

![]() え、待って!ということは、ウッド・ベースはクラシック音楽でよく見かけるコントラバスと一緒の楽器ということですか!?

え、待って!ということは、ウッド・ベースはクラシック音楽でよく見かけるコントラバスと一緒の楽器ということですか!?

![]() そうなんじゃ〜!クラシック音楽の世界ではコントラバスという名称で呼ばれることが多い一方で、ジャズやポピュラー音楽ではウッド・ベースという呼び名が一般的なんじゃよ。

そうなんじゃ〜!クラシック音楽の世界ではコントラバスという名称で呼ばれることが多い一方で、ジャズやポピュラー音楽ではウッド・ベースという呼び名が一般的なんじゃよ。

ジャズとクラシックでの役割の違い

![]() ジャズとクラシックでは、同じ楽器なのに呼び方が違ったりするのは、役割や奏法が全然違うからですかね?

ジャズとクラシックでは、同じ楽器なのに呼び方が違ったりするのは、役割や奏法が全然違うからですかね?

![]() なかなか良い質問じゃな!ウッド・ベースにおけるジャズとクラシックでの違いについて解説していこう。

なかなか良い質問じゃな!ウッド・ベースにおけるジャズとクラシックでの違いについて解説していこう。

奏法の違い

クラシックでは弓を使って弦をこする「アルコ奏法」が基本で、オーケストラの中で深みのある持続音を響かせます。一方、ジャズでは指で弦をはじく「ピチカート奏法」が主流で、短く歯切れの良い音を繰り返すことでリズムを刻みます。

役割の違い

クラシックでは低音部のハーモニーを支える土台として、楽譜通りの音を正確に奏でることが求められます。ジャズではリズム・セクションの一員として、コード進行に沿った「ウォーキング・ベース」や即興的なフレーズを織り交ぜながら、グルーヴとドライブ感を生み出します。

音作りの違い

クラシックではホール全体に響くふくよかな音色を重視しますが、ジャズではビート感やアタック感が重要視されます。そのため、弦の種類やセッティングもジャンルに合わせて選ばれることが多いです。

![]() このような違いによって、同じ楽器でもジャンルごとにまったく異なる表情を見せるのがウッド・ベースなんじゃよ。

このような違いによって、同じ楽器でもジャンルごとにまったく異なる表情を見せるのがウッド・ベースなんじゃよ。

ジャズにおけるウッド・ベースの役割

![]() ジャズでは、ウッド・ベースはバンドの屋台骨ともいえる存在ですよね。ジャズでの役割について、もっと具体的に教えてくれませんか?

ジャズでは、ウッド・ベースはバンドの屋台骨ともいえる存在ですよね。ジャズでの役割について、もっと具体的に教えてくれませんか?

![]() OKまろ。ウッド・ベースの主な役割は大きく3つに分けられるぞい。

OKまろ。ウッド・ベースの主な役割は大きく3つに分けられるぞい。

1. リズムを刻む

ジャズ特有のスウィング感やグルーヴを生み出すのは、ベースの安定したビートです。代表的なのが「ウォーキング・ベース」と呼ばれる奏法で、コード進行に沿って四分音符を刻み続けることで、ドラムと共にバンド全体のテンポを支えます。

2. ハーモニーを支える

低音でコードのルート音を鳴らすことで、ピアノやギターが作る和音に安定感を与えます。特にジャズではコード進行が頻繁に変化するため、ベースの選ぶ音によってハーモニーの響き方が大きく変わります。

3. ソロで個性を表現する

普段は伴奏役に徹することが多いウッド・ベースですが、曲の展開によってはソロを担当する場面もあります。ピチカートによるメロディや、アルコ奏法による歌うようなフレーズなど、ベーシストの個性が光ります。

![]() このように、ジャズにおけるウッド・ベースは、リズム、ハーモニー、メロディのすべてに関わる重要な存在なんじゃな〜!

このように、ジャズにおけるウッド・ベースは、リズム、ハーモニー、メロディのすべてに関わる重要な存在なんじゃな〜!

ジャズ・ベースが光るおすすめのアルバム3選

![]() ウッド・ベースについて分かったところで、ウッド・ベースが聴けるオススメのアルバムを教えてください!

ウッド・ベースについて分かったところで、ウッド・ベースが聴けるオススメのアルバムを教えてください!

![]() OKまろ。

OKまろ。

![]() さっきから「OKまろ」ってなに?「おけまる」じゃなくて?(笑)

さっきから「OKまろ」ってなに?「おけまる」じゃなくて?(笑)

1. Soular Energy / レイ・ブラウン(1984年)

![]() ローカルに引っ込んでいたザ・スリー・サウンズのピアニスト、ジーン・ハリスを第一線へ引っ張りだして共演したレイ・ブラウンの代表作。重厚でありながら軽快なウォーキング・ベースは、まさにジャズ・ベースのお手本ともいえる存在。トリオ編成なのでベースがよく聴こえ、音の存在感を存分に楽しめるぞい。

ローカルに引っ込んでいたザ・スリー・サウンズのピアニスト、ジーン・ハリスを第一線へ引っ張りだして共演したレイ・ブラウンの代表作。重厚でありながら軽快なウォーキング・ベースは、まさにジャズ・ベースのお手本ともいえる存在。トリオ編成なのでベースがよく聴こえ、音の存在感を存分に楽しめるぞい。

2. Bass on Top / ポール・チェンバース(1957年)

![]() マイルス・デイヴィスの黄金期を支えたポール・チェンバースによるリーダー作。タイトル通りベースが前面に出ており、アルコ奏法や流れるようなソロも聴きどころ。ウッド・ベースの多彩な表現力を感じられる一枚じゃあ。

マイルス・デイヴィスの黄金期を支えたポール・チェンバースによるリーダー作。タイトル通りベースが前面に出ており、アルコ奏法や流れるようなソロも聴きどころ。ウッド・ベースの多彩な表現力を感じられる一枚じゃあ。

3. Golden Striker / ロン・カーター(2003年)

![]() 数々の名盤で低音を支えてきたロン・カーターが、円熟期に届けたトリオ作品。タイトル曲をはじめ、端正なフレーズと深みのある音色が心地よく、ベースが紡ぐメロディに耳を奪われる一枚である。

数々の名盤で低音を支えてきたロン・カーターが、円熟期に届けたトリオ作品。タイトル曲をはじめ、端正なフレーズと深みのある音色が心地よく、ベースが紡ぐメロディに耳を奪われる一枚である。

おわりに

![]() いや〜、今回ベースについて分かってよかったです。正直今までメロディ・ラインばかり追ってしまって、ベースの重要性に着目していませんでした。これからは、もっとベースに注目して音楽を聴いていきたいと思います!

いや〜、今回ベースについて分かってよかったです。正直今までメロディ・ラインばかり追ってしまって、ベースの重要性に着目していませんでした。これからは、もっとベースに注目して音楽を聴いていきたいと思います!

![]() うむ、良い心掛けじゃ。ウッド・ベースは、派手に前に出ることは少なくても、その一音一音が演奏全体の雰囲気やグルーヴを決定づける重要なポジションなので、ぜひベースをよく聴いてみてくれい。

うむ、良い心掛けじゃ。ウッド・ベースは、派手に前に出ることは少なくても、その一音一音が演奏全体の雰囲気やグルーヴを決定づける重要なポジションなので、ぜひベースをよく聴いてみてくれい。

![]() OKまろ。

OKまろ。

![]() OK・・・まろ??

OK・・・まろ??

![]() なんでやー!博士が言い出したのに(泣)

なんでやー!博士が言い出したのに(泣)

4コマ作者

![]() 502

502

商業誌での受賞経験あり。

約1年間Web連載の漫画原作(ネーム担当)経験あり。

2019年よりフリーで活動中。

Xはこちら