どうも、ズワイガニです。

音楽を初歩の初歩から学んでいこうという音楽座学コーナーを作りました!

第2回目は、『音符』『休符』についてです。

楽譜を読むうえで欠かせない「音の長さ」と「お休みの長さ」を学んでいきましょう!

1拍の長さが音符

音楽では、リズムを刻むときの「ひとつの単位」を拍(はく)といいます。

そして、その1拍ぶんの長さを「どれくらい音をのばすのか」で表したものが音符(おんぷ)です。

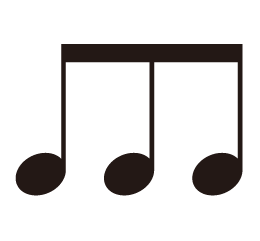

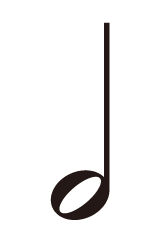

↓楽譜でよく見るこんな記号ですね。

↓音の高さが変わると、棒の向き(上向き・下向き)が変わることもあります。

次に具体的な音符の種類を紹介していきます。

4分音符と4分休符

4分音符は、1小節を4つに分けたうちの1つぶんの長さの音を表します。

つまり「1拍=4分音符1つ」と考えるとわかりやすいです。

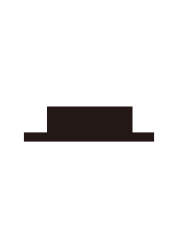

↓このような形で表記されます。

続いて、休符について説明します。

音が鳴らない「お休みの時間」を表すのが休符(きゅうふ)。

4分音符と同じ長さの休みは4分休符といいます。

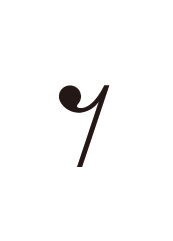

↓このような形で表記します。

8分音符と8分休符

8分音符は、1拍の半分の長さです。

つまり、「4分音符の半分の時間だけ鳴る音」。

↓このような形で表記されます。

8分音符が2つ並ぶと、上に「つなぎ線(はた)」がつながって見えます。

↓連続して出てくると、こんな感じになります。

↓お休みバージョンの8分休符はこれ。

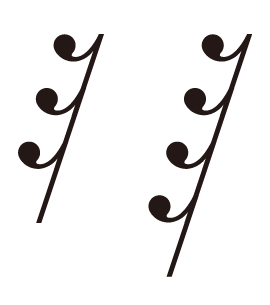

連続して表記する場合に休符が混在するときは、以下のように表記することができます。

16分音符と16分休符

16分音符は、1拍を4つに分けたときの1つぶん。

つまり、「8分音符の半分の長さ」です。

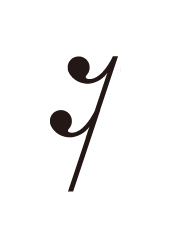

↓このような形で表記されます。旗が2本ついていますね。

16分音符が連続すると、旗が2本の「つなぎ線」でつながります。

↓同じ長さの休みは 16分休符。

これ以後の短い音符については、音符に付いた旗が増えていくことで表記されます。

2分音符と2分休符

2分音符は、4分音符の2倍の長さの音です。

つまり「2拍分」鳴らす音。

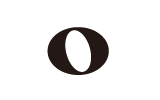

↓このような形で表記されます。

↓同じ長さの休みは2分休符です。

五線譜では、線の「上」に乗るように書かれます。

全音符と全休符

全音符は、1小節まるごと、つまり4拍分の音を表します。

↓このような形で表記されます。棒がなく、まるい形だけ。

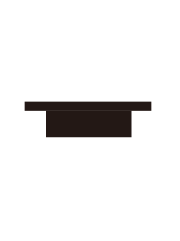

↓休みの場合は全休符。

五線譜の線の「下」にぶら下がるように書きます。(2分休符とは上下の位置が逆になるのがポイント!)

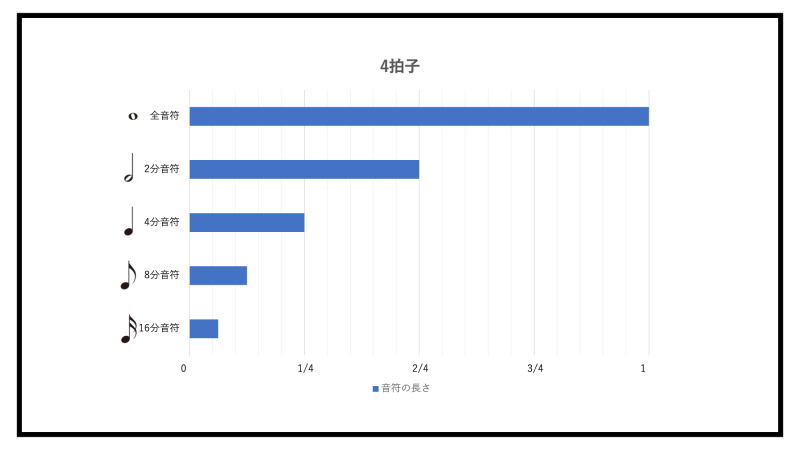

音符の長さを比較してみる

ここまで紹介した音符を、長さの順で並べてみましょう。

4拍子を「1」としたときに、以下のような拍の長さになります。

このように音符を使い分けて、楽譜上で拍の長さ(音の長さ)を決めているんですね!

おわりに

音符は「音の長さ」、休符は「お休みの長さ」を表す記号です。

最初は形を覚えるだけでもOK!音符の種類と長さの違いを少しずつ理解していくと、楽譜がどんどん読めるようになりますよ!